野菜染イベントを開催しました|家庭でできる食育 『野菜染め』の魅力とやり方

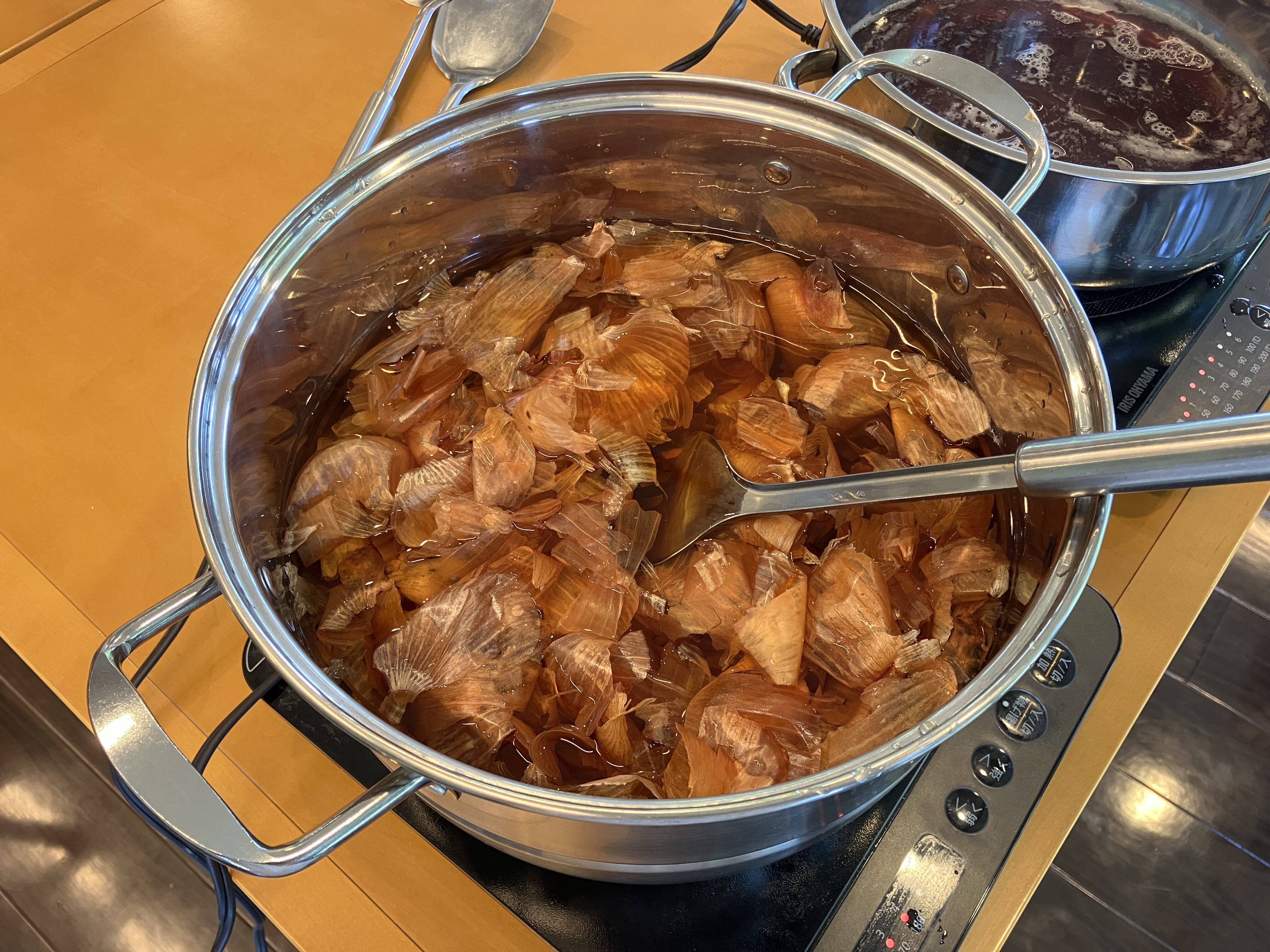

先日はMUFG PARKにて、テキスタイルアーティストのアナグリウス ケイ子さんと共に「野菜染」のイベントを開催してきました。

身近な食材の廃棄する部分を活用して、楽しく染め物に親しみました。やってみないとわからない偶然性が面白く、柔らかな色味と風合いは自然物を使用しているからこそ味わえる表情ですね。

■ 野菜染(野菜染め)とは?自然の恵みで布を染めるやさしい方法

野菜染(やさいぞめ)は、野菜や果物の天然色素を使って布を染める、環境にも体にもやさしい染色技法です。化学染料を使わず、身近な食材を活かすことができるため、ご家庭でも手軽に親しむことができます。

■ 野菜染のはじまりと歴史|暮らしと結びついた染色文化

● 自然染色のルーツは古代文明にまでさかのぼる

植物や野菜を使った染色は、世界中の古代文明で見られます。

たとえば、紀元前2600年頃の古代エジプトでは、藍やザクロなどの植物から得た染料を使って布を染めていたとされます。日本でも、奈良時代(8世紀頃)には、**紫根(しこん)や茜(あかね)**などの天然染料を使った染色が行われていました。この時代の染色技術は主に薬草や木の皮などを用いていましたが、地方の民間では、玉ねぎの皮や紫蘇など、家庭にある素材を使った「素朴な染め」が日用品として親しまれていたと考えられています。

● 野菜染は“もったいない精神”から生まれた現代の知恵

現代の野菜染は、「食べられない部分の再利用」や「農作物の規格外品の活用」といった、サステナブルな視点から広まりました。特に注目され始めたのは2000年代以降。環境教育や食育、自然とふれあう活動の中で、野菜の色を活かした染色がエコで創造的なアクティビティとして認識され、教育機関・地域活動・保育施設などで導入が進んでいます。

■ 家庭でできる!野菜染めの基本的なやり方

○用意するもの

- 白いガーゼやハンカチ(綿素材のもの)

- 野菜(例:紫キャベツ、玉ねぎの皮、ビーツなど)

- 鍋と水

- 酢やミョウバン(発色を安定させるため・なくても可)

- ゴム手袋(手が染まるのを防ぐ)

○手順

- 染めたい野菜、皮を細かく刻み、水と一緒に鍋で煮出します(約20〜30分)。

- 白い布を水で濡らし、軽くしぼってから染料液に浸します。

- そのまま10〜20分ほど煮る、または浸します。

- 酢やミョウバン液で色を定着させる(省略可)。

- 軽くすすいで陰干しすれば完成!

■ 野菜染めにおすすめの野菜と期待できる色

- 紫キャベツ:青〜紫〜ピンク(pHによって色が変化)

- 玉ねぎの皮:やわらかい黄色〜茶色

- ビーツ:赤紫〜ピンク

- ブルーベリー:濃い青〜紫

- ほうれん草:うすい緑色

※色の出方は、野菜の鮮度や季節、布の素材によって異なります。

■ なぜ染料液と布の色が違うの?野菜染の“色の不思議”

「煮出したときの色と、布に染まった色がちがう…?」

これは野菜染でよくある現象です。理由は以下のとおりです:

- pHの変化

紫キャベツなどの色素(アントシアニン)は、酸性で赤っぽく、アルカリ性で青緑色に変化します。

→ 酢を入れると赤みが増し、重曹を入れると青みが強くなります。 - 布の素材や状態

天然繊維(綿や絹など)は染まりやすく、ポリエステルなどの化繊は染まりにくいです。

また、布の前処理(湯通しやミョウバン処理)によっても発色に差が出ます。 - 光や時間の影響

自然由来の色素は、乾燥や時間の経過とともに色が落ち着いたり、変化したりすることがあります。

■アート食育としての野菜染

身近に、当たり前に目にし、用いている衣類。そこにある「色」。私たち大人も、その色がどのように生まれているのか意識することすら少ないのではないでしょうか。普段口にしている食材を通して、色に親しむことは、あらゆる「当たり前」を問い直すきっかけを得ることにもつながるようです。五感を働かせる原体験を基にした問いから、自分なりの思考を持つこと。野菜染は、アート思考を育む体験になります。

ravideでは今後も「食」以外のさまざまなジャンルの方とコラボして、新しい提案を続けていきたいと思います!お楽しみに〜

今だけravideの食育=食表現を1回、無料で試すことができます!実践園の見学も随時受け付けています!ぜひお気軽にお問い合わせください。